原标题:探针型热电偶,工业测温领域的精准温度侦探

原标题:探针型热电偶,工业测温领域的精准温度侦探

导读:

【 ,探针型热电偶作为工业测温领域的“精准温度侦探”,凭借其快速响应、高精度及耐极端环境等特性,成为流程监控与设备维护的核心工具。其工作原理基于塞贝克效应,通过双金属结点温差...

【 ,探针型热电偶作为工业测温领域的“精准温度侦探”,凭借其快速响应、高精度及耐极端环境等特性,成为流程监控与设备维护的核心工具。其工作原理基于塞贝克效应,通过双金属结点温差产生电信号,实现实时温度测量。探针式设计可直接插入液体、气体或固体介质,适用于冶金、化工、电力等高温高压场景。铠装结构增强机械强度与抗腐蚀性,部分型号测温范围可达-200℃至1800℃。通过标准化信号输出(如K型、J型热电偶),轻松集成至PLC或DCS系统,助力企业实现工艺优化与能耗控制。作为工业自动化的“温度哨兵”,其在提升生产安全性与产品质量方面发挥着不可替代的作用。

一、车间里的"温度哨兵"

老张是某化工厂的资深技术员,每天清晨的第一件事就是检查反应釜的温度数据,他熟练地拧开控制箱,目光扫过显示屏上跳动的数字——"235℃,正常",这个关键数值的背后,站着一个不起眼却至关重要的"哨兵":探针型热电偶。

"这玩意儿就像给反应釜装了支体温计,"老张拍了拍探针金属外壳上的灰尘,"要是它罢工了,咱们就得靠经验瞎蒙,那可要出大事。"去年隔壁车间就因热电偶信号漂移,导致一批原料过热结焦,损失了十几万。

这种直径不过铅笔粗细的金属杆,内部藏着两根不同材质的合金丝(通常是镍铬-镍硅或铂铑-铂),当探针尖端插入被测介质时,两根金属丝在高温下产生微弱的电压差——温度每变化1℃,电压变化可能只有几微伏,但经过放大器的"翻译",就成了控制台上清晰可见的数字。

二、从实验室到生产线的进化之路

早期的热电偶像笨重的铁疙瘩,20世纪80年代,某炼钢厂的技术员王师傅还记得:"那时候的热电偶得两个人抬着安装,套管有手腕粗,反应慢得像老牛拉车。"一次钢水温度监测延迟了3分钟,等仪表报警时,一炉钢已经过烧成了废品。

而现代探针型热电偶的进化堪称"瘦身革命":

直径缩至1.5mm:像针灸针般纤细,能刺入注塑模具的微型测温孔

响应时间<0.5秒:快餐店油炸机的油温波动刚超过设定值,控制系统就已启动冷却

铠装结构:不锈钢外壳包裹的矿物绝缘层,让它在注塑机280℃的熔胶里坚持上万次穿刺

汽车厂的李工程师展示过一组对比数据:使用老式热电偶时,发动机缸体热处理合格率是92%;换装微型探针热电偶后,通过实时调整炉温曲线,良品率直接飙到98.7%。"光是废品减少这一项,半年就收回成本了。"

三、藏在细节里的技术密码

看似简单的探针,设计门道却不少,某传感器公司的研发总监刘工拿起一支样品解释道:

1、尖端处理:

- 裸露式(Bare Wire):直接接触被测物,响应最快,但像巧克力生产线这种粘稠物料容易糊住探头

- 接地型(Grounded):金属外壳焊接密封,防腐蚀但反应稍慢

- 绝缘型(Ungrounded):探头与外壳隔着一层氧化镁,适合强电磁干扰环境

2、选材玄机:

- K型热电偶(镍铬-镍硅):-200~1300℃范围性价比之王,面包房烤箱的标配

- S型热电偶(铂铑10-铂):能扛住1600℃的炼钢炉,但价格够买台家用轿车

3、安装的"姿势":

- 垂直插入管道时,探针要超过中心线1/3,避免测得"边缘温度"

- 测量流动液体时,探头得逆着流向45°角插入,就像测风速时要迎风

四、故障排查实战录

上个月,某制药厂的灭菌柜温度曲线突然出现"毛刺",技术团队带着三支不同型号的探针热电偶现场比测:

A探针:显示值持续偏低5℃

→ 拆解发现结点氧化,像生了锈的电池触点

B探针:读数上下跳动2℃

→ 绝缘层破损,电磁干扰"钻了空子"

C探针:温度上升总是慢半拍

→ 导热硅脂干涸,热量传递像堵车的早高峰

"其实90%的故障都有前兆,"设备科长指着电脑上的历史数据,"比如这支探针,上周开始波动幅度从±0.3℃扩大到±1.2℃,就是老化的信号。"

五、未来已来的智能升级

在苏州某智能工厂,新一代热电偶正在颠覆传统:

自诊断功能:像汽车仪表盘亮故障灯,探头磨损时会主动报警

无线传输:摆脱电缆束缚,旋转窑炉的温度数据通过LoRa无线回传

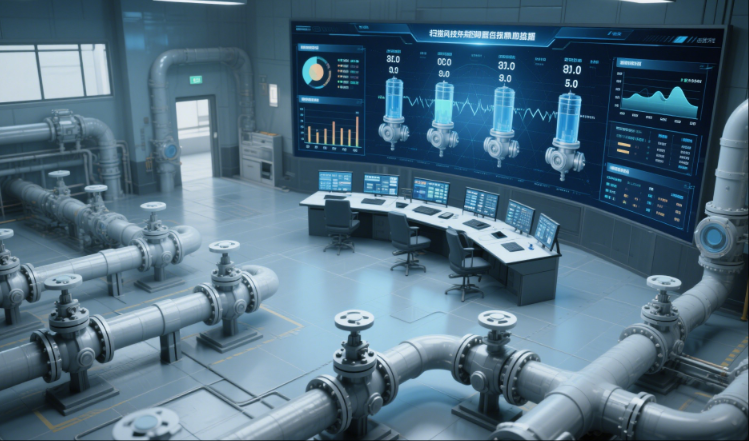

AI温度场重建:8支微型探针的数据输入算法,3D还原反应釜内部热分布

"以前我们像盲人摸象,现在相当于给设备做了CT。"项目负责人展示着平板电脑上实时渲染的热力云图,某个角落的蓝色低温区清晰可见——那里正藏着结块堵塞的隐患。

温度背后的守护者

从奶奶厨房里的烘焙温度计,到SpaceX火箭发动机的燃烧室监测,探针型热电偶始终静默地扮演着"温度语言翻译官"的角色,下次当你咬一口完美蓬松的面包,或是用上光滑无痕的塑料制品时,或许该感谢这些藏在工业脉络里的金属探针——它们用微伏级的电信号,守护着现代生活的品质基线。